8/1 日和田山の岩場(その2)

- ブルマ

- 2021年8月13日

ちょっと気になるトップロープの支点をチェックしてみました。

上の写真は松の木ハングにセットされたトップロープ支点です。クアッドシステム(長さ調節したのか、結び目が一つ多いような…?)に隣のルート用のボルトからバックアップがとられています。

まず、細かいかもしれないけど、クアッドシステムのコード連結部分(ダブルフィッシャーマンズノット)が美しくない。これは、万一解けたとしても、即致命的とはならないので、後で直してもらいましょう。

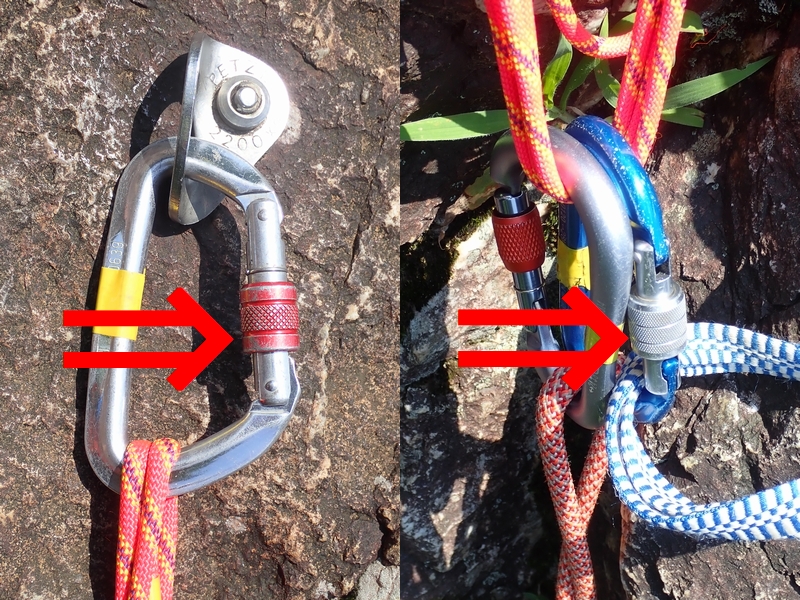

次に、お馴染みの閉め忘れが2ヶ所。必ずロック付きのカラビナである必要はないかもしれませんが、どうせなら閉めましょう。クアッドシステムのマスターポイントは、カラビナ3枚がお勧めです。バックアップもどうせなら、マスターポイントのカラビナ全てに掛けましょう。

最後に、一番気になったのはバックアップ。そこそこ信頼できるボルト2ヶ所にクアッドシステムをセットしてあるので、あえてバックアップは必要ないと思いますが、となり(カンテルート)用のボルトを使用するのは、常に混んでいるゲレンデでは迷惑とも言えます。スリングが余っていたら、マスターポイントを下げる工夫をした方が良いです。上の写真の例では、マスターポイントが下から見えていないので、ロープが捩れていても気が付きません。

隣のルート用のボルトなので、正しい方向に働きません。

スリングの長さ調節でしょうか…、一見バタフライノットに見えますが、よく見るとスリップノットに近いです。簡単に伸びてしまうばかりではなく、解けたらすっぽ抜けてしまいます。最悪、結び目が完全に解けてしまわないように、カラビナを掛ける等の工夫が必要です。

一応、声をかけて、すぐに直せるところだけ直しました。登る人も頭から信用しないで、ロアーダウンする前に確認する習慣を付けましょう。

ちなみに、バックアップが必要だとしたら、この位置に良いボルトがあります。スリングの長さ調節にはシートベントを試してみました。

ここからが本当のおまけ。240cmスリングを2重にしただけでは、ちょっと長いかなという場合の長さ調節の例としてシートベントを紹介します(これが全てではありません)。※結び目を作ることで強度が下がることを考えれば、あえて長さ調節しないということも選択肢の一つです。

スリングの縫い目近くをバイト(基)にして、もう片方のバイト(末端)を下から上へ通します。※解けにくいように縫い目を末端側に持ってくる場合もありますが、今回は末端をカラビナに通すという前提で、こちらをお勧めします。

末端のバイトを基のバイトの下から絡め…、

基のバイトとの間にできた隙間に通します。

長さを調整しながら締めます。

長さ調節して出来たスリングにカラビナを掛けます。

万一にもシートベントが完全に解けてしまうことのないように、末端のベントをカラビナに掛けます。

出来上がり。

ミーティング

ミーティング